第2回「餌付けが開ける扉:幸島での研究の始まり」

“先生方、おイモ持っていったらどや”、“私が(戦)前に毎日イモを持っていってやった頃には、イモもらいにサルが皆、大泊(おおどまり)に集まってきたもんや” 地元の支援者の一人、冠地藤市さんのこの一言で状況は一変(『今西錦司の世界』[1980])

冠地さん一家。左端が藤市氏

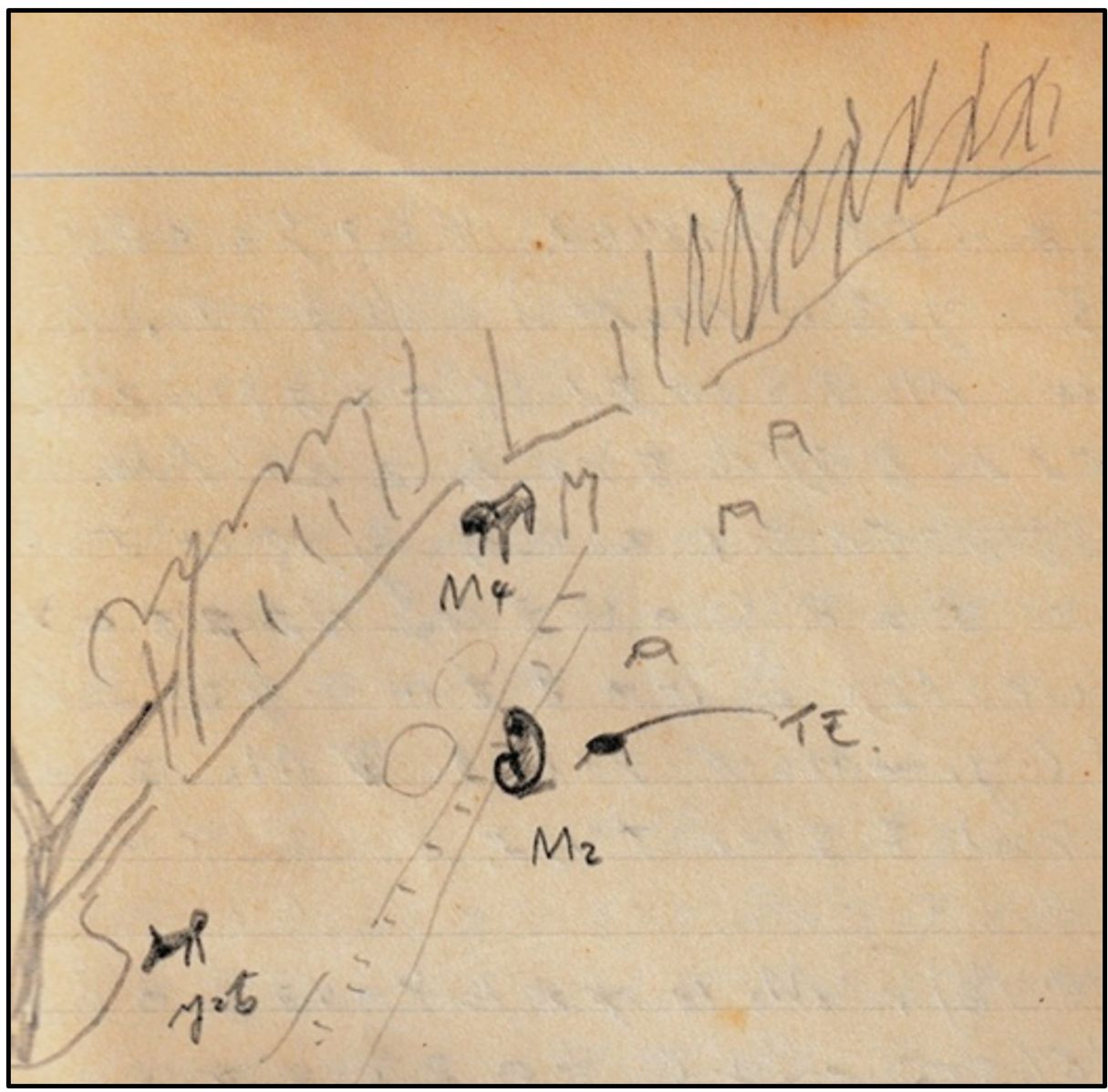

下図は幸島第2回調査でのノートに残るスケッチ。山中に置いたイモをめぐって逡巡、あるいは牽制しあっているとも見える3頭のオス、M2(後のアカキン)、M4(後にヨンまたはヒヨシマル)、もう1頭の若いオス。こうして餌付けはサルたちを覆い隠していたベールを少しずつ剥がしていきます。

「道の上の株に、サルの見ている前で素知らぬ顔をしてイモを切る。約12〜13できた。サル鳴かず。あたかもかたずを飲んで見ているという雰囲気である」(1951年10月22日)

「イモに迫りつつある個体はM2である。Red hoden(赤い睾丸=アカキンの由来)とともにTailのwhiteが特徴的である」

2♂/M2こと、アカキン

(52年8月10日付けノート)

翌52年6月、川村先生とともに餌付けを完成させようと幸島に渡った第3回調査のノートから、サルの動きと「2♂(アカキン)樹上で警戒の図」です。

伊谷・川村両氏はいったん屋久島に(先回の彌次喜多道中)、そして8月、今度は徳田喜三郎先生と再び餌付けに挑み、ついに群れ全体が人家のある大泊(おおどまり)に出現。アカキンは実は第2位、姿をなかなか見せなかったM1ことカミナリこそが最優位と確認します。

1952年8月16日のスケッチ、そして咆哮するカミナリ

個体識別は劇的に進みます。左は3♂こと、モボ(モダンボーイの略)のスケッチ(8月10日付け)。右の写真と見比べると、伊谷先生の描写力を実感します。

最後に、個体識別と命名についての伊谷先生の言葉を、口語体の問答形式に変換してみました。

Q.サルの顔をどうやって見分けるのですか? また、名前はどんな風に付けるのですか?

A.まず、雌雄の区別だけで、目の前にいるうんざりするほどのサルの数はおよそ半分になります。さらにオトナやコドモ等の年齢で区分すると、覚えなければならない母集団サイズはその5、6分の1になります。200頭いれば、20頭ほどです。これを識別するのはそれほどの難問ではありません。

サルの顔はどれを見ても同じようだ、と人は言います。しかし、よく見ると、細かな違いがあって2頭として同じ顔のサルはいません。赤い顔のあちらこちらにそばかすのようなものや白い点があります。耳や唇や小塙などが切れた傷跡は、一生消えることはありません。

しかし、これだけではいけません。その個体に名前をつけないと、記憶の紐にしっかり結びつけることにならないのです。識別しようとする相手を、咄嗟に直感的にこれならその風貌や個性を把握できると納得のゆくような名前を思いつけば、それに越したことはありません。一目見て、これは写楽だと思った高崎山のオスのシャラクは、もうけっして忘れることのできない存在となりました。

(以下、次号)

編集・執筆:高畑由起夫

2025/9/17

一覧へ戻る