研究概要

チンパンジーとヒョウの関係

東アフリカのチンパンジー調査地としては珍しく、マハレには多くのヒョウが同所的に生息している。大型類人猿と大型肉食獣の関係は、人類進化において捕食者が果たした役割を考察する上で興味深い。仲澤伸子らとの共同研究によって、マハレではヒョウがチンパンジーを食べていることが明らかになった(Nakazawa et al., 2013)。一方で、チンパンジーがヒョウの狩猟したばかりと思われる獲物を横取りした事例もある(Nakamura et al., 2019; 中村、2019)。こうしたことから、ヒョウはチンパンジーにとって潜在的な捕食者である一方で、肉を巡る競合者でもあることが示唆される。

東アフリカのチンパンジー調査地としては珍しく、マハレには多くのヒョウが同所的に生息している。大型類人猿と大型肉食獣の関係は、人類進化において捕食者が果たした役割を考察する上で興味深い。仲澤伸子らとの共同研究によって、マハレではヒョウがチンパンジーを食べていることが明らかになった(Nakazawa et al., 2013)。一方で、チンパンジーがヒョウの狩猟したばかりと思われる獲物を横取りした事例もある(Nakamura et al., 2019; 中村、2019)。こうしたことから、ヒョウはチンパンジーにとって潜在的な捕食者である一方で、肉を巡る競合者でもあることが示唆される。

社会の学としての霊長類学

霊長類は「社会的」な存在であり、そしてそれは霊長類の魅力の一つである。日本における初期の霊長類学が社会の理解を目指していたことについては——どのようにそれを評価するかの立場の違いはあるものの——ある程度意見が一致している。しかし近年、霊長類社会の多様で複雑な側面はある意味で置き去りにされてきた感がある。霊長類、ひいては動物の社会について、現在の遺伝子還元主義的な方法だけでなく、多様なアプローチから議論する方向性を模索している(中村他、2008; Nakamura, 2009; 中村、2010)。

ソーシャルスクラッチ

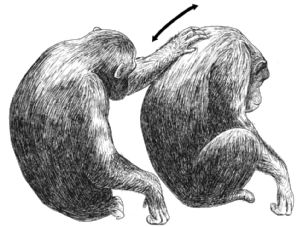

ウィリアム・マックグルー、リンダ・マーシャント、西田利貞らとの共同研究で、マハレにおけるソーシャル・スクラッチという行動(毛づくろい時に相手の背中などを掻くという行動:左の図)が新たに地域特異的行動パターンである可能性を示した(Nakamura et al., 2000. Primates)。この行動はタンザニア、マハレのチンパンジーではアカンボウ以外のほとんどの個体に観察されるものの、マハレから約150km程しか離れていないゴンベではまったく見られず、これは環境や遺伝による違いからは単純に説明しきれない。この行動の詳細な記載をするとともに、可能な伝達メカニズムについての考察をおこなった。

ウィリアム・マックグルー、リンダ・マーシャント、西田利貞らとの共同研究で、マハレにおけるソーシャル・スクラッチという行動(毛づくろい時に相手の背中などを掻くという行動:左の図)が新たに地域特異的行動パターンである可能性を示した(Nakamura et al., 2000. Primates)。この行動はタンザニア、マハレのチンパンジーではアカンボウ以外のほとんどの個体に観察されるものの、マハレから約150km程しか離れていないゴンベではまったく見られず、これは環境や遺伝による違いからは単純に説明しきれない。この行動の詳細な記載をするとともに、可能な伝達メカニズムについての考察をおこなった。

ダンバーの言語起源論の検証

ロビン・ダンバーが提唱した言語進化仮説の検討をおこなった(Nakamura, 2000. Hum Nat)。ダンバーの仮説は、人間の言語はヒト以外の霊長類における毛づくろいと同様に社会的絆を維持する機能を持っており、人間の集団サイズが増大した際に毛づくろいでは集団維持ができなくなり、毛づくろいよりも三倍効率的(同時に交渉できる相手数が三倍)である言語が進化したとするものである。しかしながら、実際にダンバーらのグループが発表した人間の会話のデータと、申請者の収集したマハレのチンパンジーの毛づくろいのデータとを比較した結果、相互交渉に参与する相手数という指標では毛づくろいと言語はほとんど同等に効率的であり、彼の仮説がそれほど単純には成立しないことが明らかになった。

対角毛づくろい

近年、チンパンジーの行動多様性の研究が盛んになってきている。しかし、多くの研究は道具使用などの物体操作に関するものである。道具使用は研究者の興味を引きやすい行動であり、また実験室などで統制の取れた状況下で再現させやすいことから、行動多様性の研究がこのような物体操作に偏っている可能性があることを示唆した。さらに、社会行動において地域差がある行動の例としてマハレの対角毛づくろい(右の写真)の詳細かつ定量的なデータを提示し、これまで断片的な情報しかなかった社会行動における文化的行動のレヴューと合わせて英語単行本の一章としてまとめた(Nakamura, 2002)。

近年、チンパンジーの行動多様性の研究が盛んになってきている。しかし、多くの研究は道具使用などの物体操作に関するものである。道具使用は研究者の興味を引きやすい行動であり、また実験室などで統制の取れた状況下で再現させやすいことから、行動多様性の研究がこのような物体操作に偏っている可能性があることを示唆した。さらに、社会行動において地域差がある行動の例としてマハレの対角毛づくろい(右の写真)の詳細かつ定量的なデータを提示し、これまで断片的な情報しかなかった社会行動における文化的行動のレヴューと合わせて英語単行本の一章としてまとめた(Nakamura, 2002)。また、上原重男との共同研究で、マハレの隣接する二集団(K集団とM集団。K集団はすでに消滅)間で対角毛づくろいのパターンに微細な様式の違いがあるとするマックグルーらの仮説を検討するため、100枚の写真を調べた。集団によって微細な様式の違いがあることは確認されたが、結果は単純ではなく、個体が集団間の移籍を超えて維持している側面と、集団間の移籍によって変更を受けた側面がモザイク的に入り混じっていることが示唆された(Nakamura & Uehara, 2004. Curr Anthropol)。

対角毛づくろいの発達

チンパンジーの文化行動において、道具使用と関連する複雑な技術の発達過程に関しては比較的よく知られている。しかしながら、そうした複雑な技術を必要としない社会慣習の発達についてはほとんど研究がなかった。したがって本研究では、マハレのチンパンジーがおこなう、よく知られた社会慣習の一つである、対角毛づくろい(GHC)の発達を記述した。我々は1994年から2007年にかけて、15歳以下の個体による383例のGHCの事例を収集した。最初に母親とおこなうGHCは、4〜6歳くらいで観察され、もっとも早い観察例は4歳4ヶ月であった。非血縁のメスとGHCをするのは9歳くらいからで、オトナオスとは11歳くらいからであった。しかし、孤児の何頭かは、そうでない個体よりも早くGHCをおこなった。母親から他のメスへ、そしてオスへと徐々にGHCの相手を広げていくことで、GHCをおこなう相手数は年齢とともに増加していく。若いオスは、若いメスよりもGHCの相手数が多かった。全般にGHCの発達は、道具使用の発達とは異なる側面が多く、通常の毛づくろいの発達との類似性が大きい。例えば、アカンボウはGHCを積極的におこなおうとはせず、初期段階では母親のほうが積極的であった。これらの結果は、社会的に学習される文化行動の全てが道具使用の学習で言われているような発達過程を経るわけではないことを示している。集団内で継続しておこなわれ、チンパンジーの文化を構成する行動には、行動の種類によってさまざまな学習が関与していると考えられる(Nakamura & Nishida, 2012. Am J Primatol)。

毛づくろいの「集まり」

チンパンジーが毛づくろいの際に形成する「集まり」(左の写真)についての詳細な記載をおこなった(Nakamura, 2003)。ある瞬間に直接的に毛づくろいで繋がる集まりをグルーミング・クリーク、変化していく複数のクリークを包含するものとして事後的に措定されるより高次の集まりをグルーミング・クラスターと定義した。27種類のクリークが観察され、最大で7頭もの個体が同時に連鎖する毛づくろいが観察された。また、毛づくろいの時間で見ると、3頭以上のクラスターが約7割を占め、最大では23頭(集団サイズの約半数)もの個体が同一のクラスターに参加した。これらの結果の分析から、個体と個体のダイアディックな関係と社会の持つ創発的な側面(個々の個体には還元しきれない側面)とをつなぐものとして、相互行為の重複が重要なのではないかという見解を提示した。

チンパンジーが毛づくろいの際に形成する「集まり」(左の写真)についての詳細な記載をおこなった(Nakamura, 2003)。ある瞬間に直接的に毛づくろいで繋がる集まりをグルーミング・クリーク、変化していく複数のクリークを包含するものとして事後的に措定されるより高次の集まりをグルーミング・クラスターと定義した。27種類のクリークが観察され、最大で7頭もの個体が同時に連鎖する毛づくろいが観察された。また、毛づくろいの時間で見ると、3頭以上のクラスターが約7割を占め、最大では23頭(集団サイズの約半数)もの個体が同一のクラスターに参加した。これらの結果の分析から、個体と個体のダイアディックな関係と社会の持つ創発的な側面(個々の個体には還元しきれない側面)とをつなぐものとして、相互行為の重複が重要なのではないかという見解を提示した。

地域間での行動の直接比較

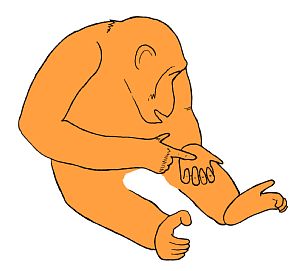

複数の調査地でチンパンジーの行動を直接比較をすることで、微細な行動の地域差を明らかにした。たとえば、ボッソウのチンパンジーはオスの求愛行動の一環として、踵で枝や岩などを叩く行動をおこなうが、この行動はマハレには存在しない。また、マハレでは毛づくろいの際に見つけた寄生虫を葉の上に乗せて親指でつぶすことが多いが、ボッソウのチンパンジーはこれをおこなわず、掌に乗せて逆の手の人差し指でつぶす(右の図)ということが発見された(Nakamura & Nishida, 2006)。

複数の調査地でチンパンジーの行動を直接比較をすることで、微細な行動の地域差を明らかにした。たとえば、ボッソウのチンパンジーはオスの求愛行動の一環として、踵で枝や岩などを叩く行動をおこなうが、この行動はマハレには存在しない。また、マハレでは毛づくろいの際に見つけた寄生虫を葉の上に乗せて親指でつぶすことが多いが、ボッソウのチンパンジーはこれをおこなわず、掌に乗せて逆の手の人差し指でつぶす(右の図)ということが発見された(Nakamura & Nishida, 2006)。

広域調査

マハレのM集団生息地以外の地域やそれ以外の西タンザニアの広域調査もおこなってきた(Nakamura & Fukuda, 1999; Nakamura et al., 2005)。

写真はマハレ南方のルブグェ川流域。

隣接集団の調査

2005年から坂巻哲也らと共同で長年研究されているマハレM集団の北に生息するY集団の人づけと調査を開始した。短期的にはM集団への研究者、観光客の集中を緩和する目的であるが、長期的には隣接する2集団間での行動の比較、集団間関係、メスの移籍の詳細などに迫ることができると考えている(Sakamaki & Nakamura, 2007; Sakamaki et al., 2007)。

チンパンジーの保全に関する研究

マハレを中心として、チンパンジーの生息地における現状を把握し、エコツーリズムがもたらす問題点などについての研究もおこなっている(中村・西田 2004; Nishida & Nakamura, 2008; Nakamura & Nishida, 2009.)。